¿Por qué se escucha hablar tanto de biotecnología?

Desde que se acuñó el término, hace más de un siglo, este campo de trabajo se ha transformado en una fuerza poderosa y sorprendente tocando cada aspecto de nuestra vida cotidiana: desde el descubrimiento de medicamentos hasta la revolución en la producción de alimentos y el tratamiento de los desechos que amenazan nuestro planeta.

Por lo tanto, la atención actual hacia la biotecnología se explica por su potencial para abordar problemas globales como el hambre, enfermedades y cambio climático, que sumado a las nuevas tecnologías y descubrimientos constantes, hacen de esta rama de la ciencia una herramienta poderosa en muchos ámbitos.

En España, el respaldo del gobierno mediante políticas e inversiones refuerza la relevancia de la biotecnología en los medios y la sociedad.

Es de hacer notar que la Comisión Europea (CE) ha adoptado entre las 15 nuevas propuestas claves del Programa de Trabajo para 2024 a la biotecnología, afirmando en el documento:»Una próxima iniciativa ayudará a materializar todos los beneficios de las biotecnologías y la biofabricación, elementos clave para la competitividad y modernización de la industria de la Unión Europea por su alto potencial de crecimiento y productividad laboral».

¿Hasta dónde nos llevará en el futuro?

A continuación, detallamos más sobre este interesante tema.

¿Qué es la biotecnología?

La palabra se conforma, en su raíz, de las palabras griegas «bíos» (vida), «téchne» (destreza), y «-loguía» (tratado, estudio, ciencia). Y emerge como una vasta disciplina interdisciplinaria dentro de las ciencias biológicas, desplegando su arte en la aplicación de tecnologías que emplean sistemas biológicos y organismos vivos, o sus derivados, para la creación o modificación de productos y procesos con propósitos específicos.

Es crucial destacar que estos organismos pueden o no estar modificados genéticamente, marcando la diferencia entre la biotecnología y la ingeniería genética.

La biotecnología, según su definición más aceptada, es: “Una ciencia que utiliza los sistemas biológicos y organismos vivos para crear o modificar productos o procesos para usos específicos” (Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United Nations. 1992).

Se estima que el término tiene 104 años, su acuñación se atribuye al ingeniero húngaro Károly Ereki en 1919, para referirse al «uso de métodos, medios y procesos biológicos con fines industriales, técnicos y científicos».

¿Qué tipos existen?

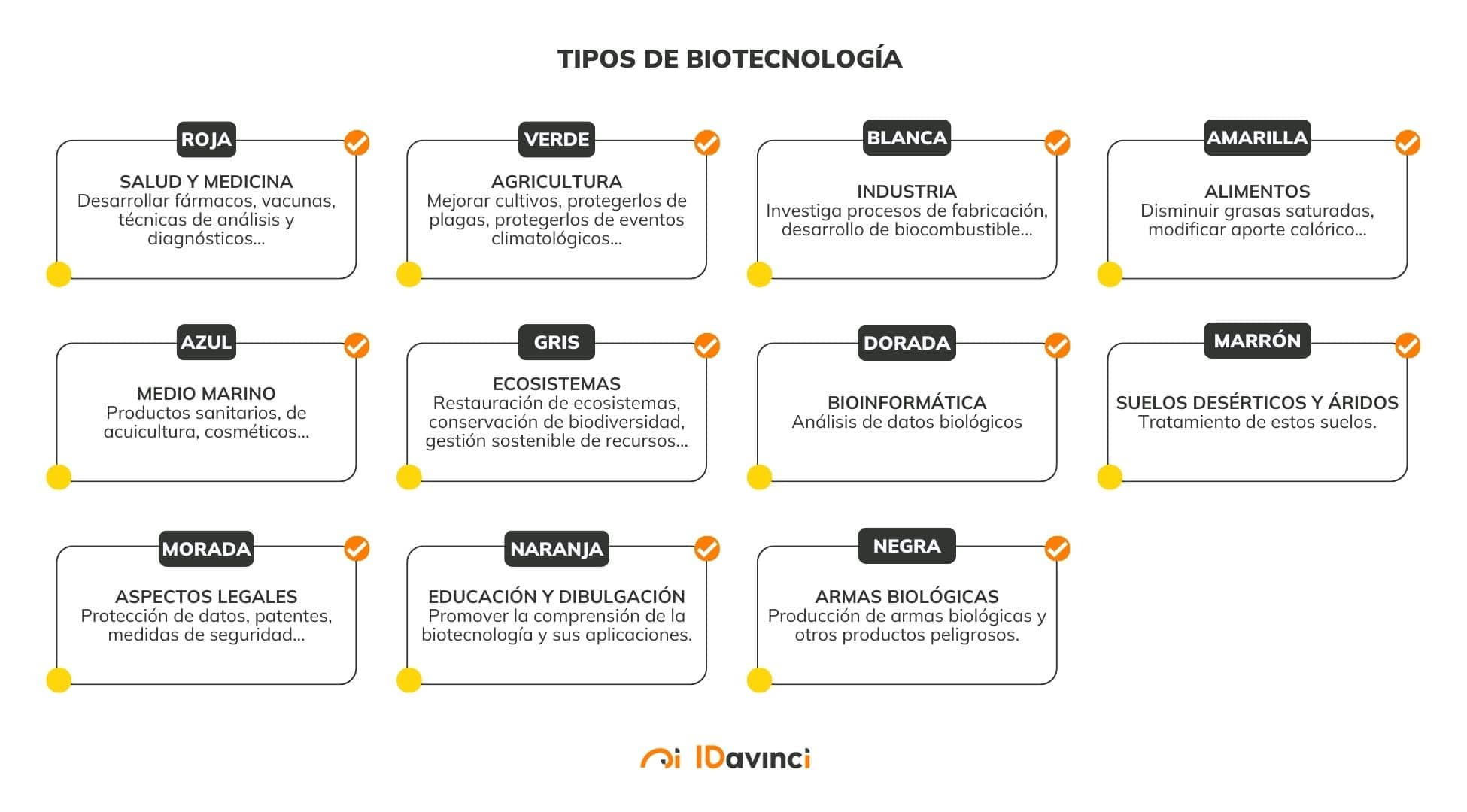

Existen diferentes tipos de biotecnología que se agrupan en colores, según el área de investigación:

Biotecnología roja.

Aquella que se aplica al campo de la salud y la medicina. Cuyo objetivo es, entre otras cosas, desarrollar fármacos, vacunas, medicina regenerativa y nuevas técnicas de análisis y diagnóstico.

Biotecnología verde.

Se aplica al campo de la agricultura. Se utiliza para mejorar los cultivos y protegerlos de plagas y eventos climatológicos extremos.

Biotecnología blanca.

La biotecnología blanca es aquella que se aplica a la industria. Investiga los procesos de fabricación y el desarrollo de biocombustibles para hacer la industria más sostenible y eficiente.

Biotecnología amarilla.

Esta se aplica a la producción de alimentos. Busca disminuir las grasas saturadas, y modificar el aporte calórico de los alimentos.

Biotecnología azul.

Se aplica al medio marino. Se utiliza para obtener productos cosméticos, sanitarios o de acuicultura.

Biotecnología gris.

La biotecnología gris es aquella que se aplica a la gestión de los ecosistemas. Se utiliza para la restauración de los ecosistemas degradados, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Biotecnología dorada.

Es aquella que se aplica a la bioinformática. Se utiliza para el análisis de grandes cantidades de datos biológicos, como el genoma humano, aminoácidos, secuencias de ADN, etc.

Biotecnología marrón.

Esta se aplica al tratamiento de suelos desérticos y áridos, a partir de especies muy resistentes a suelos secos y salinos.

Biotecnología morada.

Se aplica al estudio de los aspectos legales relacionados con la biotecnología, como: protección de datos, patentes, medidas de seguridad, etc.

Biotecnología naranja.

Esta biotecnología se aplica a la educación y la divulgación científica. Se utiliza para promover la comprensión de la biotecnología y sus aplicaciones.

Biotecnología negra.

La biotecnología negra es aquella que se aplica a la producción de armas biológicas y otros productos peligrosos.

Cada una de estas tienen una ingente cantidad de conocimiento acumulado, utilizado, en muchos casos, durante siglos por el ser humano.

Es bien conocido el caso de la fabricación de alimentos como el pan, la cerveza o el vino (agroalimentaria e industrial); medicamentos como la penicilina (sanitaria) o la búsqueda de nuevos principios activos en los fondos marinos (marina).

Esto tan solo son pequeñas pinceladas, a modo de ejemplo, del alcance total de la biotecnología más clásica que conocemos.

Algunas estadísticas relevantes en España

Es importante tener el contexto de lo que significa la biotecnología para la economía y el futuro de España.

Según Asebio, en 2021 el impacto en el PIB de las empresas biotecnológicas ascendió a los 11.183 millones de euros, lo que supone el 1% del PIB.

En 2021, las compañías biotecnológicas han incrementado casi un 8% su facturación, superando los 13.000 millones de euros (1,1% del PIB total).

Dejamos algunas estadísticas significativas.

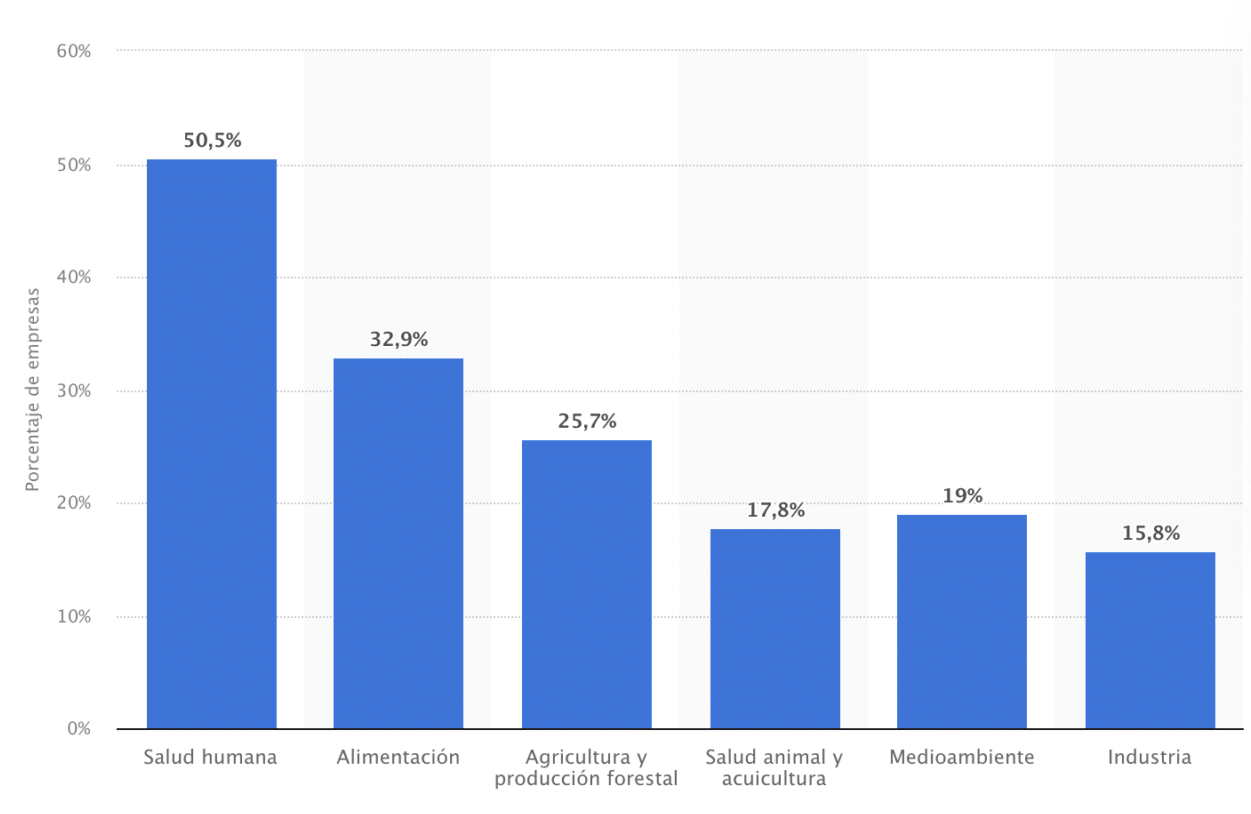

Porcentaje de empresas y organismos que realizaron actividades de I+D interna en biotecnología en España en 2021, por área de aplicación final. Fuente: statista

➡️ En cuanto al porcentaje de empresas, se tiene que el 50%, 5 se enfoca en el área de Salud Humana

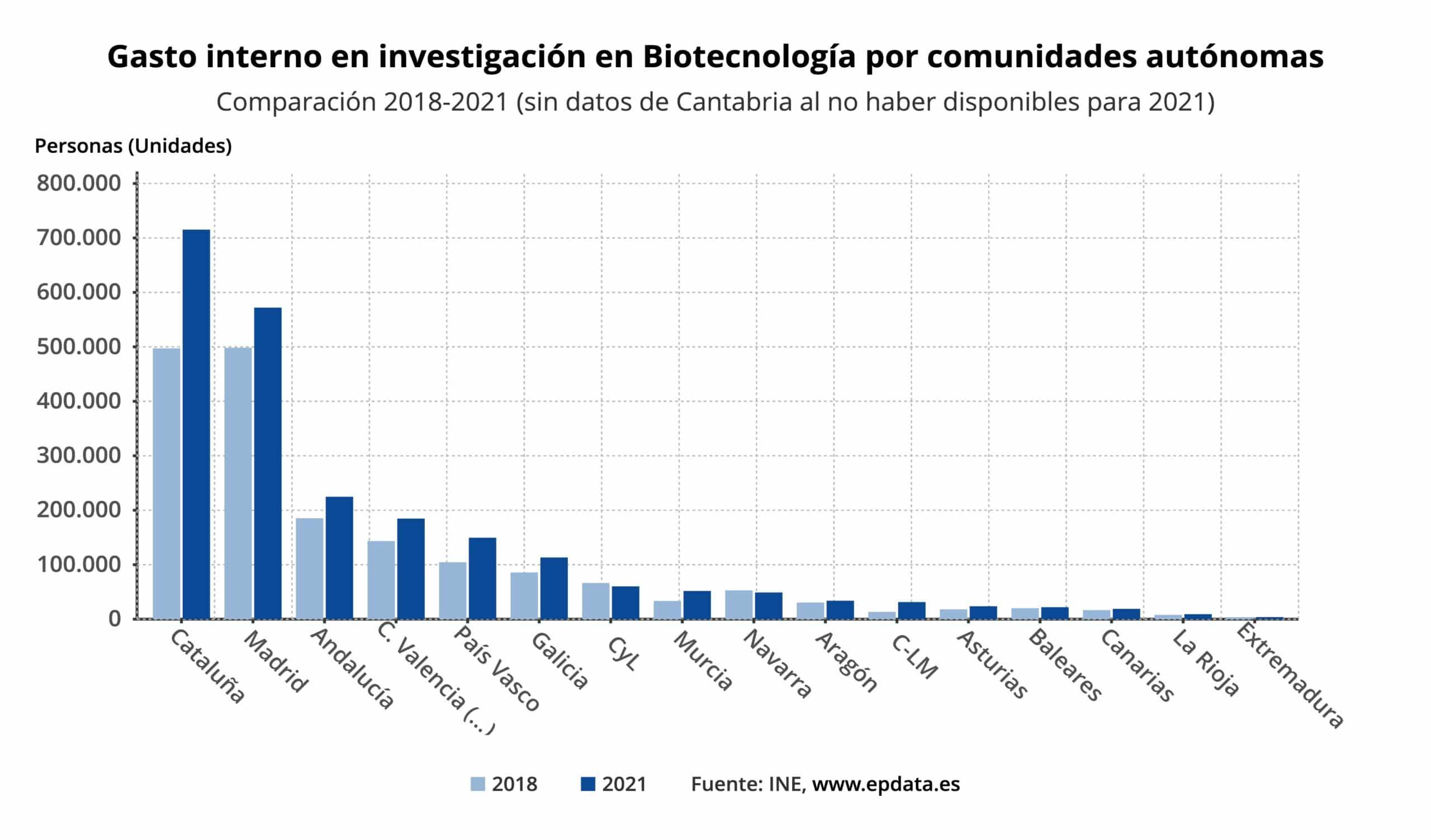

Gasto interno en investigación en Biotecnología por comunidades autónomas para el 2021. Fuente: epdata

➡️ En cuando al gasto interno, Cataluña y Madrid son las Comunidades Autónomas con más gasto interno en investigación en Biotecnología

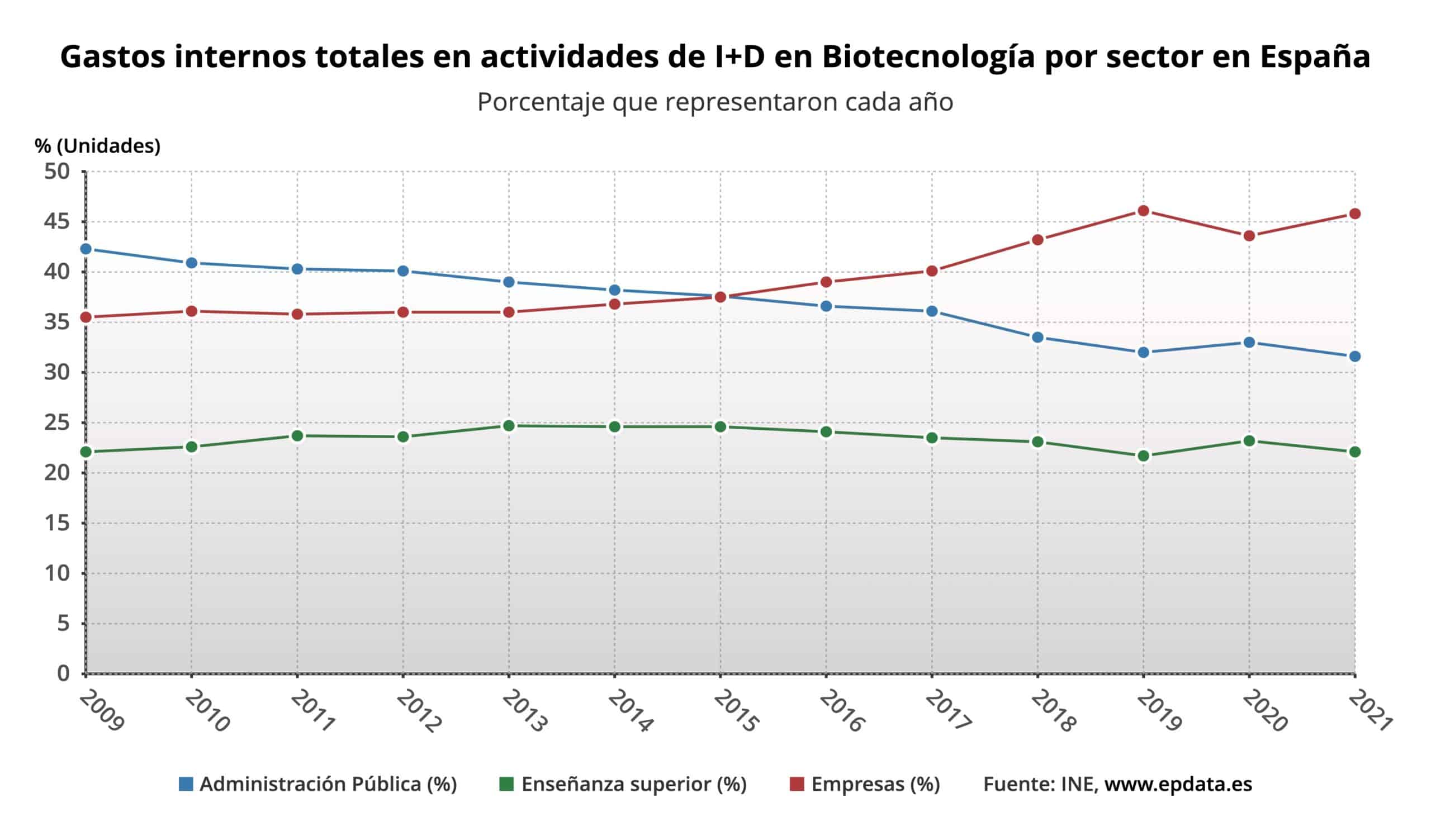

Gastos internos totales en actividades de I+D en Biotecnología por sector en España: Fuente: epdata

➡️ En cuando al gasto interno, la Administración pública y el sector empresarial son los que más aportan recursos financieros al tema. Sin embargo, a partir del año 2015, las empresas superan con creces al sector público en este sentido.

Por tanto, una vez visto algunos datos, es evidente el potencial científico-tecnológico de España en los ámbitos público y privado y es crucial que el país mantenga en constante dinamismo a este campo de trabajo.

Con un entorno favorable, la biotecnología podría destacar en áreas innovadoras y desempeñar un papel fundamental en la economía, el bienestar social y la autonomía estratégica no solo de España, sino también de Europa.

En IDavinci ayudamos a las empresas a desarrollar estos aspectos.

Una vez visto, la importancia de la biotecnología en el tema de salud, ¿qué trabaja la biotecnología sanitaria?

La biotecnología sanitaria, como ya vimos, es una de las áreas de con mayor desarrollo en los últimos años.

Su aplicación en el ámbito de la salud ha permitido el desarrollo de nuevos medicamentos, tratamientos y diagnósticos, mejorando la calidad de vida de millones de personas.

¿Sabías que en Europa está detrás de más del 40% de los principios activos de los medicamentos incluidos en la lista de fármacos esenciales?

A día de hoy, ha experimentado avances significativos en áreas como:

- Medicina personalizada: la biotecnología está permitiendo desarrollar tratamientos personalizados para cada paciente, en función de sus características genéticas y moleculares. Este enfoque ha revolucionado el tratamiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes o las enfermedades raras.

- Terapias avanzadas: las terapias avanzadas, como las terapias génicas, las terapias celulares y las inmunoterapias, están demostrando una gran eficacia en el tratamiento de enfermedades que hasta hace poco eran incurables.

- Diagnóstico molecular: Este diagnóstico permite detectar enfermedades en sus primeras fases, lo que facilita su tratamiento y mejora el pronóstico del paciente.

- Desarrollo de medicamentos: en particular, más del 40% de los principios activos de los medicamentos esenciales de la UE se han desarrollado gracias a esta tecnología.

Este hecho refleja el compromiso de la Comisión Europea con su desarrollo, como se refleja en su inclusión en la lista de tecnologías trascendentales. Lo que da a la tecnología sanitaria un gran potencial de crecimiento y desarrollo para los próximos años.

¿Qué perspectivas de futuro tiene la biotecnología sanitaria?

La biotecnología sanitaria tiene un gran potencial para seguir contribuyendo al avance de la medicina en los próximos años.

Se espera que la investigación en esta área se centre en los siguientes ámbitos:

- El desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos para enfermedades crónicas y neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson.

- El desarrollo de terapias personalizadas para cada paciente, en función de sus características genéticas y moleculares.

- La mejora de la eficiencia y la seguridad de los procesos de diagnóstico.

Está llamada a desempeñar un papel cada vez más importante en el futuro de la medicina.

Su desarrollo contribuirá a mejorar la calidad de vida de millones de personas y a prolongar la esperanza de vida.

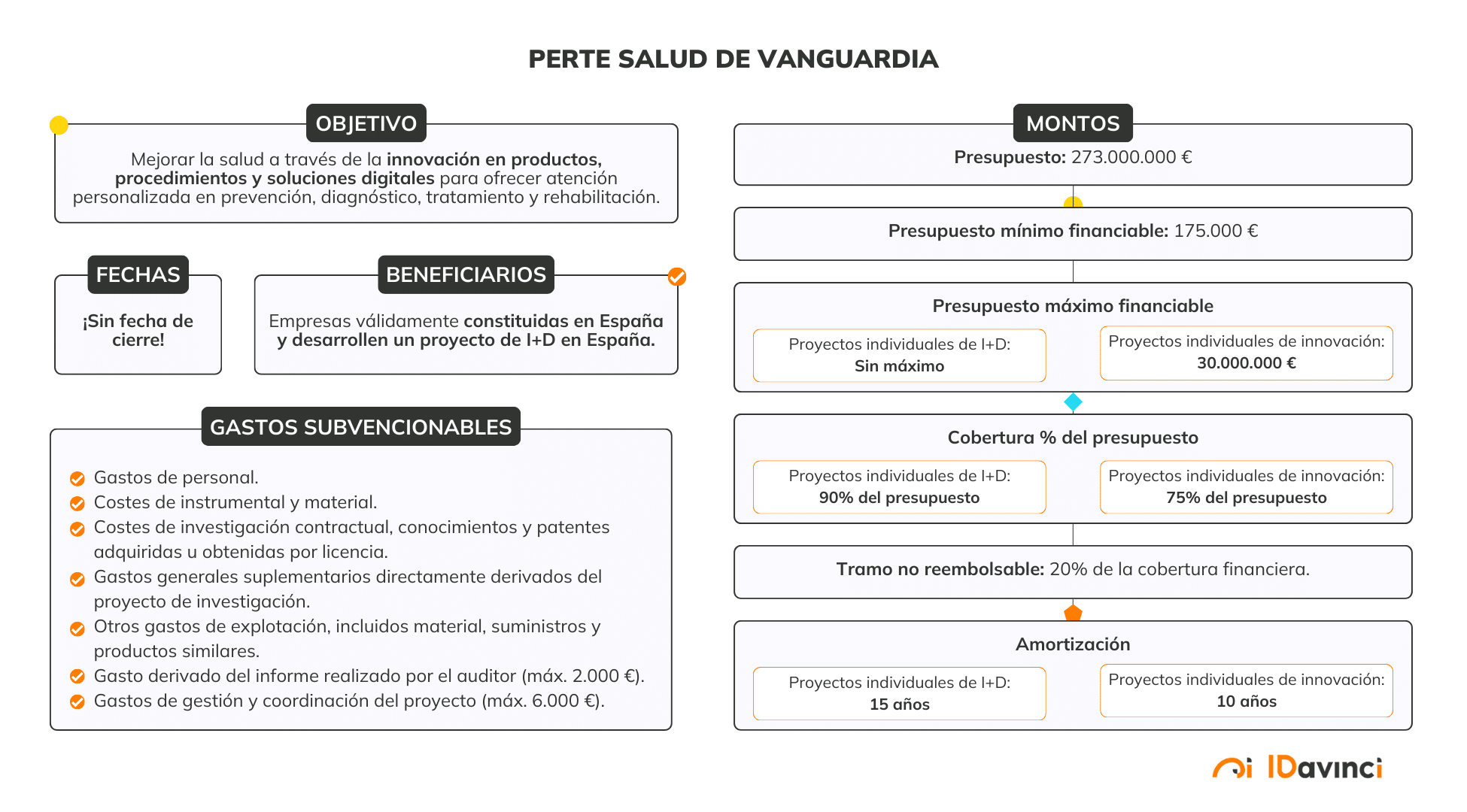

Con el objetivo de fomentar el desarrollo e incorporación de productos, procedimientos innovadores y soluciones digitales que añaden valor en la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de los pacientes de forma personalizada, nace el PERTE de salud de vanguardia.

En la siguiente gráfica encontrarás el resumen de lo que implica el PERTE de salud. Si deseas más información, contáctanos.

Conclusiones

La biotecnología sanitaria es una disciplina en auge que ha tenido un impacto significativo en la salud humana en los últimos años.

Su aplicación en áreas como la medicina personalizada, las terapias avanzadas y los diagnósticos moleculares ha permitido desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades que hasta hace poco eran incurables.

La biotecnología sanitaria tiene un gran potencial para seguir contribuyendo al avance de la medicina en los próximos años.

Se espera que la investigación en esta área se centre en el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos para enfermedades crónicas y neurodegenerativas, así como en la mejora de las terapias personalizadas y los diagnósticos moleculares.

Su desarrollo está llamado a desempeñar un papel cada vez más importante en el futuro de la medicina.

Su potencial para mejorar la calidad de vida de millones de personas y prolongar la esperanza de vida es enorme.

por

por